Содержание

Информация проверена экспертом

Шевченко Елена Николаевна Врач-нейрохирург высшей категорииСтаж - 28 лет

Дата публикации: 22 мая 2023

Обновлено: 22 мая 2023

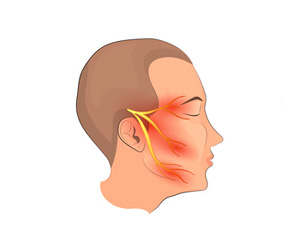

Лечение невралгии тройничного нерва

Нейрохирургическое лечение - самый эффективный способ борьбы с невралгией тройничного нерва (болезнью Фозергилля, болевым тиком).

- Кратковременная повторяющаяся интенсивная боль, напоминающая удар током, в зоне иннервации (чаще наблюдается с одной стороны лица, реже бывает двусторонней).

- Болевой синдром, возникающий при умывании, под струей холодного воздуха, при приеме пищи, при бритье или чистке зубов.

- Боль, напоминающая удар током, возникает в зоне иннервации одной или нескольких ветвей тройничного нерва, чаще с одной стороны. Во время приступа пациент замирает, не может говорить, иногда потирает лицо, в области локализации боли.

Подобные страдания наблюдаются чаще у лиц старше 50 лет. Они могут быть спровоцированы разговором, гигиеническими процедурами: умыванием, бритьем, чисткой зубов; струей холодного воздуха, приемом пищи. В развернутый период болезни пациенты перестают умываться, бриться, резко худеют из-за отказа от приема пищи. Боль настолько интенсивная, что известны случаи суицида.

Причинами возникновения невралгии тройничного нерва может явиться раздражение нерва извитыми сосудами (верхняя мозжечковая, базиллярная артерии), опухолями, бляшкой при рассеянном склерозе.

Для лечения этого вида патологии применяют противоэпилептические средства, к которым, с течением времени, возникает привыкание, и, как следствие, снижение их эффективности, что требует приема еще больших доз препарата. При наличии изменений, приводящих к сдавлению и раздражению тройничного нерва, таких как опухолевое поражение, нейроваскулярный конфликт; самым эффективным и надежным методом лечения является хирургический: микрохирургическое удаление опухоли, микроваскулярная декомпрессия. Прекращение боли наблюдается сразу при пробуждении больного после операции.

Болезнь доставляет серьезные страдания человеку, а при длительном применении различных обезболивающих средств наблюдается привыкание и снижение эффективности лекарств. Приступы боли настолько сильны, что приводят к отказу от пищи, нарастающей депрессии, быстрой потере веса. Известны случаи суицида на почве болевого синдрома.

• диагностику болезни;

• подготовку и проведение нейрохирургической операции;

• первичную реабилитацию и разработку индивидуальных рекомендаций по дальнейшему восстановлению.

В нейрохирургическом центре имени профессора Г.С.Тиглиева опытными нейрохирургами на высоком мировом уровне выполняются различные по сложности операции при патологиях центральной и периферической нервной системы любой локализации.

Срок госпитализации 5-10 дней, в зависмости от патологиии, приведшей к невралгии тройничного нерва. Стоимость лечения в десятки раз меньше в сравнении с зарубежными клиниками. Стаж работы центра в оказании высокотехнологичной помощи пациентам с нейрохирургической патологией составляет 21 год.